El ciberpunk, más allá de su icónica estética de neón y cromo, es una profunda filosofía y una mordaz crítica sociopolítica que disecciona las consecuencias del capitalismo tardío. Su núcleo narrativo expone un futuro donde las megacorporaciones han devorado al Estado, privatizando no solo la infraestructura, sino también la justicia, la seguridad y la propia vida, estableciendo una suerte de «tecnofeudalismo». En este escenario, el progreso tecnológico constante funciona como una cortina de humo que oculta la parálisis social, en una dinámica donde «todo cambia para que nada cambie». La rebelión misma es absorbida por el sistema, empaquetada y vendida como un producto de consumo más.

Filosóficamente, el género nos arroja a una crisis post-humana, cuestionando la esencia misma de la identidad. Cuando el cuerpo es modificable y la conciencia puede ser digitalizada, ¿dónde reside el «yo»? El ciberpunk explora la disolución de lo real en un universo hiperreal de simulaciones, haciendo de la búsqueda de autenticidad una lucha existencial. Además, ofrece un campo fértil para la deconstrucción del género, utilizando la figura del cyborg como un ícono transgresor que desafía las categorías binarias y permite imaginar identidades más fluidas y construidas.

En definitiva, el ciberpunk se revela no como una simple predicción del futuro, sino como una herramienta crítica indispensable para analizar un presente donde el poder corporativo, la vigilancia digital y la mercantilización de la identidad son ya una realidad tangible.

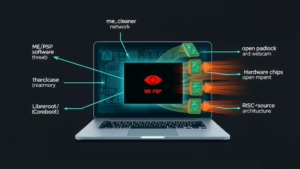

El ciberpunk es más que una estética de calles lluviosas iluminadas por neón y cuerpos aumentados con cromo. Es una filosofía que explora las profundas y a menudo inquietantes intersecciones entre la tecnología, la humanidad y la sociedad. Surgido en la década de 1980 como un subgénero de la ciencia ficción, el ciberpunk presenta futuros distópicos donde la tecnología avanzada coexiste con un bajo nivel de vida y una marcada decadencia social. Este concepto se resume en la icónica frase «High Tech, Low Life» (Alta tecnología, baja vida).

Este movimiento cultural, popularizado por autores como William Gibson y Bruce Sterling, va más allá de la mera especulación futurista para plantear una crítica mordaz a las derivas de nuestro presente. Su importancia teórica sigue creciendo en un mundo cada vez más influenciado por la tecnología en todos los aspectos de la existencia humana, desde la economía hasta la identidad.

La crítica sociopolítica: Anatomía de una distopía corporativa

El ciberpunk es, en su esencia, una crítica feroz y una reflexión sobre el capitalismo tardío y el neoliberalismo. El teórico literario Fredric Jameson describió el posmodernismo como «la lógica cultural del capitalismo tardío«, y el ciberpunk puede ser considerado su manifestación estética más pura. El género captura la fragmentación, la superficialidad y la desaparición de la historia que Jameson asociaba a esta era. El paisaje urbano ciberpunk, con su mezcla caótica de estilos arquitectónicos, logotipos corporativos y culturas superpuestas, es un pastiche posmoderno que refleja un presente perpetuo y sin profundidad histórica.

La privatización de la existencia: Cuando la Corporación reemplaza al Estado

El núcleo de la crítica sociopolítica ciberpunk reside en la visualización de la fase final del proyecto neoliberal: la absorción total y explícita de las funciones del Estado por parte del capital privado. El género no se limita a mostrar corporaciones poderosas; detalla el proceso mediante el cual estas devoran la infraestructura cívica, dejando al Estado como una cáscara hueca, una mera fachada burocrática al servicio de intereses privados.

- Seguridad y justicia como servicio de pago: En el universo ciberpunk, el monopolio estatal de la violencia se ha desintegrado. La policía pública es un vestigio anémico, mal financiado y corrupto, incapaz de operar en las zonas de influencia corporativa. En su lugar, surgen fuerzas de seguridad privadas, ejércitos corporativos que actúan con total impunidad para proteger los activos de la empresa y hacer cumplir sus reglas. La justicia, por tanto, deja de ser un derecho para convertirse en un servicio de lujo. Si una corporación viola tus derechos, no acudes a un tribunal estatal, sino que te enfrentas a un formidable aparato legal corporativo contra el que es imposible ganar. La ley se convierte en un producto más, y su aplicación depende de tu poder adquisitivo o de tu utilidad para el sistema.

- Infraestructura y guerra por beneficios: Funciones básicas que definían al Estado moderno, como la gestión de infraestructuras (energía, agua, comunicaciones, transporte), son ahora feudos privados. Las redes que sustentan la vida urbana no se gestionan para el bien común, sino para maximizar el beneficio, creando un sistema de «apartheid» tecnológico donde el acceso a servicios esenciales es un privilegio. A una escala mayor, la guerra misma se privatiza. Los conflictos ya no se libran por ideología o por la gloria de una nación, sino por cuotas de mercado, patentes tecnológicas o acceso a recursos. Las corporaciones despliegan sus propias divisiones de mercenarios para sabotear a la competencia, asegurar rutas comerciales o «pacificar» áreas de interés, todo ello al margen de cualquier ley internacional, porque son ellas las que dictan las reglas.

- Ciudadanía corporativa: El concepto de ciudadanía nacional pierde su significado y es reemplazado por una forma de identidad corporativa. Tu valor como individuo no reside en tus derechos como ciudadano, sino en tu estatus como empleado o consumidor de una corporación. La sanidad, la vivienda y la seguridad social no son derechos garantizados por el Estado, sino beneficios ligados a tu contrato laboral. Perder el empleo significa no solo perder tu fuente de ingresos, sino también tu acceso a la vida misma, convirtiéndote en un paria despojado de toda protección.

«Cambiarlo todo para que nada cambie»: La Ilusión de progreso y la rebelión como producto

Una de las críticas más sutiles y profundas del ciberpunk se alinea con la famosa máxima de El Gatopardo de Lampedusa:

«Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie».

Esta frase, pronunciada por Tancredi Falconeri, resume la paradoja central de la novela y de la situación histórica que describe: la necesidad de adaptarse al cambio para preservar el orden social existente, aunque sea a través de transformaciones superficiales; encapsula la idea de que para mantener el statu quo, especialmente en un contexto de cambios sociales y políticos, es necesario adoptar nuevas formas y apariencias, sin alterar realmente la estructura de poder subyacente. En «El Gatopardo», esto se manifiesta en la adaptación de la nobleza siciliana a la unificación italiana, donde adoptan nuevos roles y discursos, pero conservan su influencia y privilegios.

El ciberpunk es el escenario perfecto para esta paradoja, donde un frenesí de cambio superficial y tecnológico sirve para ocultar y reforzar una estructura de poder inmutable y cada vez más opresiva.

La innovación tecnológica constante (nuevos implantes, software más rápido, experiencias virtuales más inmersivas) crea la ilusión de un progreso dinámico e imparable. Sin embargo, este torbellino de novedades no se traduce en un progreso social real. De hecho, ocurre lo contrario: la innovación tecnológica se convierte en el motor de una parálisis social. La brecha entre ricos y pobres no disminuye, sino que se ensancha; la explotación no desaparece, sino que se vuelve más eficiente y personalizada gracias a la tecnología.

En este contexto, la rebelión misma es neutralizada al ser mercantilizada. El sistema capitalista que el ciberpunk critica es expertamente hábil en absorber y vender cualquier forma de disidencia. La estética punk, el espíritu del hacker, la pose anti-autoritaria… todo es empaquetado, etiquetado y vendido como un producto de consumo más. Puedes comprar la chupa de cuero de un rebelde callejero, instalarte un ciber-ojo de aspecto amenazante o unirte a un grupo de hackers online que, en última instancia, puede estar siendo monitorizado o incluso financiado encubiertamente por una corporación para canalizar el descontento de forma inofensiva. La rebelión se convierte en una simulación, un estilo de vida que se puede elegir dentro del gran supermercado de las identidades que ofrece el sistema. Esto conecta directamente con la idea de «Realismo Capitalista» de Mark Fisher: la sensación de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque el propio sistema ha aprendido a vender la imagen de su propia destrucción.

El desafío filosófico: ¿Qué significa ser humano en la era post-humana?

El ciberpunk plantea de manera frontal preguntas filosóficas fundamentales sobre la existencia, la conciencia y la naturaleza de la realidad en un mundo tecnológicamente saturado. Su núcleo filosófico se puede entender a través de la lente del posthumanismo, el existencialismo y el hiperrealismo.

La simulación y lo hiperreal de Baudrillard: Quizás ningún filósofo sea tan relevante para el ciberpunk como Jean Baudrillard. Su teoría de la simulación y lo hiperreal, donde las copias y los modelos reemplazan a lo real hasta el punto de que la distinción se vuelve irrelevante, es la base del ciberespacio. La «matriz» de William Gibson no es un simple espacio virtual; es un universo hiperreal, «una alucinación consensual» donde la data adquiere una forma física y las interacciones tienen consecuencias reales. Baudrillard hablaba del «desierto de lo real», una condición en la que la simulación precede a la realidad. En el ciberpunk, los personajes a menudo prefieren la intensidad de la simulación a la sordidez de su existencia física, demostrando esta inversión. La línea entre lo real y lo virtual no es solo borrosa, es funcionalmente inexistente.

Transhumanismo y Posthumanismo: La identidad en crisis: El género está intrínsecamente ligado al transhumanismo, la idea de mejorar la condición humana a través de la tecnología. Sin embargo, el ciberpunk adopta una visión crítica, mostrando cómo esta búsqueda de la perfección a menudo conduce a la pérdida de la humanidad. El posthumanismo va un paso más allá, cuestionando la propia idea de una identidad humana fija y esencial. La teórica N. Katherine Hayles, en su obra fundamental How We Became Posthuman, argumenta que la visión post-humana desplaza la noción de un sujeto liberal y autónomo, concibiendo la conciencia como un epifenómeno y la identidad como un patrón de información. Esto se refleja en el ciberpunk a través de la idea de que la conciencia puede ser digitalizada, copiada o transferida. Obras como Ghost in the Shell nos enfrentan a la pregunta de qué nos define como humanos. Si un ser artificial puede tener recuerdos, emociones y conciencia de sí mismo, ¿qué lo diferencia de un humano «orgánico»? El ciberpunk se convierte así en una exploración de la subjetividad en un mundo donde el «yo» puede ser fragmentado y distribuido a través de redes cibernéticas.

Existencialismo y Nihilismo en un mundo sin sentido: Ante un universo dominado por corporaciones todopoderosas y una tecnología deshumanizante, muchos personajes ciberpunk adoptan una postura existencialista. Si no hay un propósito inherente en la vida, entonces la libertad individual, aunque sea dentro de un sistema opresivo, se convierte en el valor supremo. Los protagonistas, a menudo antihéroes solitarios y marginados de la sociedad (los ronin o samuráis sin maestro de la era corporativa), luchan por forjar su propio código moral y encontrar un sentido en un mundo que parece no tenerlo. Esta búsqueda de autenticidad en un mundo de simulaciones es un tema existencial clásico, adaptado a la era digital.

Género e identidad fluida: El cyborg como ícono queer y feminista

Históricamente, el ciberpunk ha sido criticado por su representación a menudo problemática de las mujeres. Sin embargo, desde sus inicios, el género también ha ofrecido un terreno fértil para la exploración y subversión de las normas de género.

El «Manifiesto Cyborg» y la promesa de un mundo post-género: En 1985, la filósofa y bióloga Donna Haraway publicó su influyente «Manifiesto Cyborg», un texto que se convirtió en un pilar para el ciberfeminismo y la teoría posthumanista. Haraway propone la figura del cyborg, un híbrido de máquina y organismo, como una metáfora para superar los dualismos tradicionales de la cultura occidental, como hombre/mujer, naturaleza/cultura o físico/no físico. Para Haraway, el cyborg es una criatura de un mundo post-género, una figura que desafía la idea de una identidad «natural» o esencial. El cyborg es inherentemente transgresor, una figura que nos muestra que todas las identidades son, en cierto modo, construidas.

Deconstrucción, teoría queer y la materialidad del cuerpo: La tecnología en el ciberpunk permite imaginar un futuro donde el cuerpo biológico no dicta la identidad de género, lo que resuena con la teoría queer. La posibilidad de modificar el cuerpo a voluntad abre un espacio para la exploración de identidades transgénero y no binarias. El género se convierte en algo fluido, performativo y construido tecnológicamente. Sin embargo, el género también advierte contra un optimismo tecnológico ingenuo. A menudo, la capacidad de modificar el cuerpo no conduce a la liberación, sino que impone nuevos estándares de belleza y rendimiento dictados por el mercado, mostrando que la tecnología no es neutral, sino que opera dentro de estructuras de poder existentes.

En conclusión, la filosofía ciberpunk, con su característica mezcla de pesimismo y rebelión, sigue siendo un espejo oscuro y relevante en el que mirarnos. Va más allá de la ciencia ficción para convertirse en una herramienta de crítica cultural y filosófica. Nos obliga a confrontar las implicaciones de un capitalismo tecnológicamente avanzado que ha canibalizado al Estado, a cuestionar la esencia misma de nuestra identidad en un mundo post-humano y a desconfiar de un progreso que solo sirve para perpetuar el control. En un presente donde el ciberespacio, la biotecnología y el poder corporativo son más reales que nunca, el ciberpunk ya no es solo una visión del futuro; es un lenguaje para comprender el ahora.

Profundizando

- Jameson: comprender la lógica cultural del capitalismo

- Post-scriptum sobre las sociedades de control. Deleuze.

- Biopolítica Un acercamiento al pensamiento de Michel Foucault.

- Comunicación y Simulacro – Jean Baudrillard

- Lo Impensado. Katherine Hayles.

- Review of N. Katherine Hayles’ How We Became Posthuman

- Manifiesto Ciborg. Donna Haraway.